マクドナルドが再び炎上している。ポケモンカードの限定配布キャンペーンに伴い、転売目的の大量購入者が店舗に押し寄せ、混乱とフードロスを引き起こしたのだ。この問題は、子供たちが手に入れるはずだったカードが転売業者の手に渡り、さらには警察沙汰になる事態にまで発展したことから、消費者の怒りを買った。 マクドナルドは、購入個数の制限を設けると発表したが、実際には従業員に対して制限なしでの販売を促す内部指示が漏れ、形だけの対策に過ぎないとの批判が殺到している。企業のモラルを無視し、利益追求に走る姿勢が浮き彫りになり、ブランドイメージは著しく低下している。 一方、吉野家はカービィとのコラボキャンペーンで見事な転売対策を実施した。ポイントを貯めることで希望者全員にフィギュアを確実に届けるシステムを導入し、転売のリスクを減少させる手法が高く評価されている。吉野家の取り組みは、顧客のニーズを的確に捉え、転売業者を排除する効果的な方法として注目を集めている。 マクドナルドの対策が形だけのものである一方で、吉野家の実効性のある施策が際立っている。消費者は、企業の姿勢を厳しく見極めており、今後のマクドナルドの対応に対する期待は薄れている。果たして、マクドナルドは今後もこのような問題を繰り返すのか、それとも吉野家の成功例を参考にし、実効性のある対策を講じるのか。企業の未来が問われる時が来ている。

羅臼岳での悲劇的なクマ襲撃事件が明らかになった。北海道の知床半島に位置する羅臼岳で、14日に東京都の20代男性がクマに襲われ、全身に多発する外傷による出血で死亡したことが、16日に発表された。男性は登山中に襲われ、激しい格闘の末、森林に引きずり込まれたとされる。 捜索活動は15日に行われ、登山道から50メートルから200メートルの地点で、破れたシャツや財布、腕時計が散乱しているのが発見された。現場周辺には血痕も確認され、状況の凄惨さを物語っている。さらに、捜索中に発見された3頭のクマが駆除され、うち1頭は親熊で、他は小熊だったという。 この事件は、クマの個体数調整や生態系のバランスについての議論を呼んでいる。特に、鹿の数が増加し、食物を求めてクマが人里に降りてくることが指摘されている。観光客の増加に伴い、クマが人間に慣れてしまう危険性も懸念されている。北海道民の間では、鈴やスプレーが効果的でないとの声もあり、クマの脅威を軽視してはいけないと警鐘を鳴らしている。 このような状況下、国はクマの行動を追跡するための発信機の装着や、クマを寄せ付けない方法の研究を進めるべきである。登山は危険を伴う活動であり、特にクマの生息地では十分な注意が必要だ。登山を考えている人々には、リスクを理解し、十分な対策を講じることが求められている。亡くなった方の冥福を祈りつつ、今後の安全対策の強化が急務である。

マクドナルドのハッピーセットを転売していた男性が、友人にその事実がバレて人生が一変するという衝撃的な出来事が報じられています。この転売行為は、特に日本において食べ物を粗末に扱うことから多くの反感を買い、ネット上では厳しい批判が相次いでいます。 事件の発端は、あるベトナム人の転売ヤーが、利益を誇示する投稿を誤って日本人の友人に送信したことです。これにより、友人は彼との関係を断ち切る決断を下しました。この一件は、転売行為がもたらす社会的な影響を浮き彫りにしています。特に、食べ物の転売が倫理的に許されないという意見が多く見受けられます。 ネット民の反応は厳しく、「転売ヤーはただのアホ」との声や、転売行為を根本的に問題視する意見が続出しています。中には、転売ヤーが日本で商売をすること自体に疑問を呈する声もあり、国際的な視点からの批判が強まっています。また、食べ物を粗末にする行為が許されないという意識が広がっており、転売行為を厳しく取り締まるべきだとの意見も多く見られます。 この騒動は、単なる転売行為の問題にとどまらず、食文化や倫理観に対する深刻な問いかけを含んでいます。今後、転売行為がどのように規制されるのか、また社会がどのように反応していくのか注目が集まります。転売ヤーたちが直面する厳しい現実は、彼ら自身の行動がもたらした結果であることを忘れてはなりません。

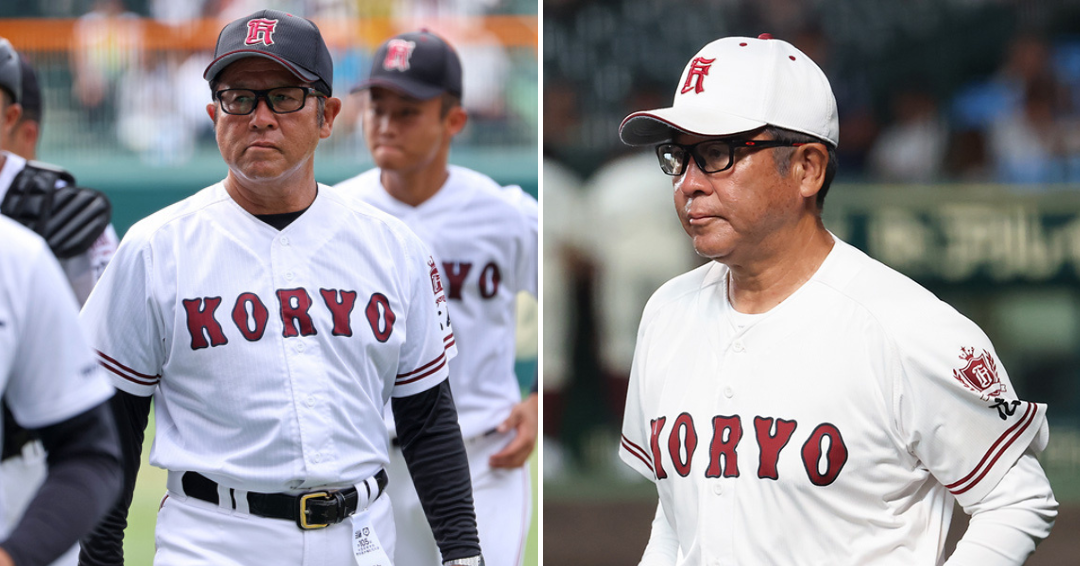

広陵高校野球部で発生した衝撃的な事件が明らかになりました。名門校として知られるこの高校の監督が、選手に対して極めて非道な行為を強要していたことが報じられています。被害者のAさんは、新チームが始動したばかりの頃、先輩から理不尽な命令を受けました。夕食に出たグレープフルーツの汁を先輩の目に入れるよう強制され、拒否した結果、物質に呼び出されました。そこで待ち受けていたのは34人の先輩たちで、Aさんは屈辱的な行為を強いられ、最終的には意識を失う事態に至りました。 Aさんは病院で目を覚まし、右半身が動かない状態に陥っていました。監督は見舞いに訪れた際、Aさんの苦しみに寄り添うどころか、事実を歪曲し、Aさんを責め立てました。このような指導者の行動は、選手の心身に深刻な影響を及ぼすものであり、暴力が「伝統」として容認される風潮に疑問を投げかけます。 ネット上では、今回の事件に対する怒りや悲しみの声が上がり、学校や警察に訴えても隠蔽されてきた事実が浮き彫りになっています。被害者が嘘を強要されるという構造は、まさに異常であり、監督の言動が組織全体に恐怖をもたらしていることは否定できません。多くの人々がこの事件を通じて、スポーツ界における暴力の根絶を求めているのです。 このような悲劇が繰り返されることがないよう、教育機関は徹底した調査と改善策を講じる必要があります。選手たちが安全にスポーツを楽しむためには、まずこのような非道な行為を許さない社会を築くことが求められています。